Definitivamente, nuestra tutela y curatela tienen que ser reinterpretadas. Y no sólo lege ferenda. También lege data. Por imperativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Conforme exponemos a continuación.

Definitivamente, nuestra tutela y curatela tienen que ser reinterpretadas. Y no sólo lege ferenda. También lege data. Por imperativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Conforme exponemos a continuación.

_

Por su importancia, dedicamos a nuestro régimen tutelar otras seis entradas: I, III, IV, V, VI y VII.

__

¿Una tutela INDIVIDUALIZADA?

_

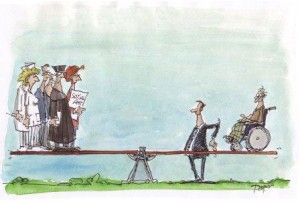

La reforma de nuestro régimen tutelar en 1983 generó gran ilusión. Haciendo suya la interpretación correctora llevada hasta entonces a cabo por el TS, generalizó la graduación de la sentencia, antes sólo contemplada ocasionalmente (art. 218 Cc redacción originaria). Sin embargo, el principio de proporcionalidad, admitámoslo, no ha triunfado en la práctica. Rara vez a día de hoy se impone al tutor un Plan de Tutela verdaderamente Individualizado.

Art. 218 CC redacción originaria. La declaración de incapacidad deberá hacerse sumariamente. La que se refiera a sordomudos fijará la extensión y límites de la tutela según el grado de incapacidad de aquéllos.

El principio de proporcionalidad probablemente pase por la especialización de los jueces y demás actores en juego (psiquiatras, abogados, cargos tutelares, etc). No existiendo ésta, dada además la sobrecarga de trabajo en nuestros Tribunales, fácilmente se comprenderá que hasta la fecha haya fracasado.

La Ley 26/2011, como la Convención de que trae causa, aprobada en Nueva York el 13 de Diciembre de 2006 (en adelante “CRPD” -Convention on the Rights of Persons with Disabilities-), pergeña una nueva realidad social, un nuevo espíritu que ha de servir ya a alterar sustancialmente la interpretación que hasta la fecha se ha venido concediendo a nuestro tradicional sistema de «tutela, curatela y guarda de menores e incapacitados».

El Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, cuyo objeto confesado es «adecuar la regulación reglamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices de la Convención, en la línea marcada por la Ley 26/2011», reforma –aparte otros textos reglamentarios- el párrafo 1.º del art. 182 Reglamento Notarial.

Artículo 182 Reglamento Notarial -derogado-. Son incapaces o inhábiles para intervenir como testigos en la escritura: 1. Las personas con discapacidad psíquica, los invidentes, los sordos y los mudos.

Artículo 182 Reglamento Notarial -vigente-. Son incapaces o inhábiles para intervenir como testigos en la escritura: 1. Las personas que no posean el discernimiento necesario para conocer y para declarar o para comprender el acto o contrato a que el instrumento público se refiere.

_

Entre otros, la CRPD fuerza a la incorporación del principio de autonomía de voluntad del discapacitado a nuestro sistema. Y a la superación de su rigidez.

Existe una propuesta de reforma, inspirada en el principio de intervención mínima, en el que prevalece el criterio “pro capacidad plena”. La declaración de incapacitación pasaría a ser excepcional. El procedimiento se sustanciaría como jurisdicción voluntaria o contenciosa, según los casos, previéndose la intervención en todo caso de un equipo multidisciplinar de asistencia al juez. Concluiría mediante una Resolución sobre el Repertorio Individual de Apoyos, en el que se nombrará un gestor de apoyos.

Probablemente nuestro actual sistema se verá pronto sustituido por otro de «apoyos” y protección del disminuido físico o psíquico, más respetuoso con la dignidad de la persona.

Con todo, parece exagerado afirmar que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad imponga en todo caso un único modelo –universal-, a saber, el denominado “sistema de apoyos”. Otra cosa es que resulte poco probable que continuemos en el futuro con nuestro actual sistema de incapacitación + tutela.

Se trata de permitir a los particulares diseñar -para su futuro- un régimen de protección “a la carta”, a medida. Vía autotutela, un poder en previsión de pérdida de la capacidad o un régimen de asistencia; incluso constituyendo el propio beneficiario un patrimonio protegido.

Entretanto, en cualquier caso habrá que, vía arts. 10.2 CE y 3.1 Código Civil, reinterpretar todo nuestro sistema.

«El texto constitucional, al regular en su artículo 49 la atención a las personas con discapacidad, se inspiró en el modelo médico o rehabilitador, predominante en el momento de su aprobación, el cual consideraba la discapacidad como un problema de la persona, causado directamente por una enfermedad, accidente o condición de su salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora, en forma de un tratamiento individualizado prestado por profesionales. La presente Ley, de acuerdo con la Convención, supera este modelo médico asumiendo la perspectiva social y de derechos y capacidades, que configura la discapacidad como un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social…

… La presente Ley, por tanto, ahonda en el modelo social de la discapacidad, cuyo precedente inmediato sería la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, pero da un decidido impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva» (Preámbulo de la Ley 26/2011, de 1 de agosto)

_

Al hilo de la reinterpretación de nuestra actual tutela y curatela, lege ferenda, en las sucesivas entradas que dedicamos a la materia enunciaremos algunas de las «novedades» a que la reinterpretación y reforma de nuestra tutela y curatela pueden conducir.

_

El punto de inflexión: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

_

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La Convención entraba en vigor cuando fuera ratificada por 20 países, lo que ocurrió el 3 de mayo de 2008; ese mismo día entró asimismo en vigor su Protocolo Facultativo.

Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Igual reconocimiento como persona ante la ley.

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

_

Eficacia práctica de la CRPD

_

La Convención y su Protocolo Facultativo, ¿tienen contenido meramente programático? En absoluto.

Ciertamente a primera vista podrían aparentar tal carácter programático:

– La Convención no crea derechos ni deberes para los particulares; sólo obliga a los Estados (“Los Estados Partes se comprometen a…” –art. 3 Convención-). Y no instaura un Tribunal para velar por su cumplimiento, capaz en su caso de sancionar a los Estados incumplidores; crea tan sólo un “Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, habilitado tan sólo para hacer sugerencias y recomendaciones a los Estados Partes (art. 36 Convenio) y poco más.

– El Protocolo Facultativo de la Convención, en cambio, sí da entrada a los particulares, atribuyendo al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad competencia para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención. Ahora bien, el Comité podrá investigar, en su caso realizar “invitaciones” (art. 7 del Protocolo) a los Estados implicados para que informen al respecto y poco más. Nunca juzgar.

España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo en 2008. En consecuencia, ambos forman parte de nuestro ordenamiento interno (art. 96 CE). Resulta, como indica el “Informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la Legislación a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” de nuestro Consejo de Ministros, de 30 de Marzo de 2010, que “la Convención supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarla como una cuestión de derechos humanos y no como una preocupación en materia de bienestar social”. En lo sucesivo, pues, se trata de materia comprendida en el art. 10 Constitución Española, lo que significa que:

😯 Es también obligación de los poderes públicos contribuir a la efectividad de este derecho humano, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano.

😯 Las normas relativas a la discapacidad habrán de interpretarse de conformidad –entre otros- con la citada Convención.

También la Unión Europea, en 2010, ratificó la Convención. Además, la Unión cuenta entre sus objetivos “combatir la discriminación basada en motivos … de discapacidad” (art. 10 TFUE). Y los “derechos fundamentales… que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales” (art. 6 TUE)

_

El Informe del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010

_

La CRPD fuerza a acometer multitud de cambios (unas veces meramente terminológicos, otros de contenido) en nuestra legislación. Se trata de un proceso aún pendiente de concluir.

Primeramente se publicó la Ley 26/2011. Luego el Real Decreto 1276/2011. Otros cambios se anuncian (cfr. D.A. 6ª Ley 26/2011).

La adaptación, fácilmente se aprecia, se va haciendo de forma gradual. Lo que resulta razonable, dado que ni todos los temas son pacíficos -a nivel legal doctrinal y social- ni en definitiva es única la visión en cuanto a la adaptación a la Convención.

En lo que a la tutela y curatela respecta, la D.A. 7ª de la Ley 26/2011 prevé una reforma civil inminente:

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA de la Ley 26/2011. Adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones. El Gobierno, en el plazo de un año… remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención… en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen.

_

“… en el transcurso de dichas reuniones de trabajo, se determinó que, por la especial incidencia de la Convención en las materias propias del derecho civil, mercantil, penal y social, y en atención a la complejidad de la reforma de las normas jurídicas afectadas, merecían ser objeto de análisis separado, que, a su vez, se vería plasmado en otras propuestas normativas articuladas…» (Informe del Consejo de Ministros 30 de Marzo de 2010)

¿En qué consistirá la futura reforma de nuestro sistema de tutela y curatela? A reserva de lo que el reciente cambio gubernamental pueda deparar, he aquí lo que preveía el Informe del Consejo de Ministros –socialista- de 2010:

“IMPACTO DE LA CONVENCIÓN EN LA REGULACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA.

Bajo el rótulo “Igual reconocimiento como persona ante la ley”, el artículo 12 de la Convención engloba en la capacidad jurídica la capacidad de obrar, a la vez que exige a los Estados Partes reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Para la efectividad de este reconocimiento deberá proporcionarse a la persona con discapacidad los apoyos necesarios en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este planteamiento hace necesario reemplazar el tradicional modelo de sustitución en la toma de decisiones por un modelo de apoyo en la toma de decisiones…

El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 9 de octubre de 2002, declara que el derecho a la personalidad jurídica del ser humano lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la persona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad…

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 29 de abril de 2009, ha señalado que la normativa sobre incapacitación, interpretada conforme a la citada sentencia constitucional, es conforme con la Convención, siempre que se tenga en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección y no una medida discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características propias. Todo ello con independencia del nombre con el que el legislador acuerde identificar esta medida de protección.

No obstante, es necesario adaptar al espíritu, y también a la terminología de este texto internacional, la legislación sustantiva y procesal interpretada por la jurisprudencia, a fin de garantizar que la modificación de la capacidad de obrar de las personas que no están en condiciones de gestionar por sí solas sus intereses sea la estrictamente necesaria para su adecuada protección y cumpla los requisitos de proporcionalidad y adecuación al fin perseguido. Igualmente, ha de insistirse en garantizar el respeto a los derechos de la personalidad de las personas con discapacidad y, en particular, que las medidas de apoyo en la toma de decisiones y protección establecidas en su beneficio se articulen tomando en consideración sus deseos y preferencias.

Con carácter previo, y en relación con la modificación de la capacidad de obrar, cuando consista en anular el ejercicio de la capacidad jurídica y otorgarla a un tercero, que actuará en representación de la persona con discapacidad, debe quedar limitada a las situaciones excepcionales que lo justifiquen.

También conviene destacar el criterio legal y doctrinal consistente en señalar que las facultades y acciones de carácter personal y los derechos de la personalidad no se pueden ejercitar por representante, lo que lleva a concluir que la modificación de la capacidad de obrar declarada no debe afectar al ejercicio de los derechos de la personalidad, en tanto la persona con discapacidad cuente con una capacidad natural para su normal ejercicio.

Las modificaciones a introducir en los Títulos IX y X del Libro Primero de Código Civil, además de profundizar en el sistema de graduación de la capacidad iniciado con la Ley 13/1983, han de incidir en la exigencia de proporcionalidad y adecuación de las medidas de apoyo a las circunstancias individuales de la persona con capacidad modificada para proteger sus intereses concretos. Proporcionalidad y adaptación que deberán reflejarse en la extensión e intensidad del contenido de la medida y en su duración. La referencia concreta a estos elementos tiene implicaciones prácticas en la ley procesal en cuanto obliga al juez a pronunciarse sobre los mismos en la sentencia judicial que modifique la capacidad de obrar.

Con la finalidad de mejor garantizar el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, también deberán modificarse aquellos preceptos que contienen los principios rectores del desempeño de las funciones de apoyo en la toma de decisiones y de protección de las personas con capacidad de obrar modificada para explicitar el respeto de sus derechos, su voluntad y preferencias y, también, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida.

La regulación de las figuras del tutor y curador debe efectuarse en el marco global de “apoyo” previsto en la Convención para asegurar que existan medidas flexibles y adaptables a las necesidades concretas de quien las precisa, con la menor intervención posible en los derechos y la autonomía de aquellas personas que en determinadas circunstancias no pueden valerse por sí mismas. Conviene introducir referencias explícitas a la “persona de apoyo, o de apoyo en la toma de decisiones” para mejor resaltar en todas las figuras de protección y guarda su dimensión potenciadora de las capacidades de quien no puede adoptar determinadas decisiones por sí mismo…” (Informe del Consejo de Ministros 30 de Marzo de 2010)